なにを根拠にそんな自信満々に「どや顔」で言ってるんですかい?

トマトの原産国に由来する原因がちゃんとあるの!

(´-ι_-`)ふっ…本当はプロの農家さんに教えて貰っただけなんだけどね♪

致命的な病気である可能性が低い理由

10年以上プランター栽培を趣味で行い、毎年ミニトマトを4株以上栽培してきた「みらどり」ですが、幸いにも致命的な病気に感染した事はほとんどありませんでした。

そもそも、トマトが掛かりやすいとされるは、

- 青枯病:細菌:連作障害による土の劣化などが原因

- 疫病:真菌(カビ):水はけが悪かったり、窒素過多が原因

- うどんこ病:真菌(カビ):窒素過多や土の跳ね返りが原因

- 萎凋病:真菌(カビ):土壌伝染、主に根が痛むと発生リスクが上がる

…などで、連作障害や高度化成肥料による窒素過多などが原因で起こりやすい土壌感染型です。

市販の培養土で栽培をスタートするプランター栽培や、栽培面積の狭い趣味の家庭菜園ではあまり多発しないように感じます。

また、モザイク病(ウィルス:アブラムシが感染源)や黄化葉巻病(ウィルス:コナジラミによる伝染)などは、感染源が害虫にあるので近くでトマト栽培が行われていれば「もらい事故」の可能性は否定できません。

しかし、家庭でミニトマトを3、4株育てている程度なら、あまり怖がらなくても大丈夫♬

結論から言うと、寒暖差の激しい4月に見られる葉っぱの黒い反転は概ね冷害によるものだと考えられます。

害虫の場合

しかし、アブラムシ、タバコガ、ネキリムシ、コガネムシ(幼虫)、ハダニやトマトサビダニ、エカキムシ(ハモグリバエの幼虫)などの害虫による被害は毎年必ず発生しています。

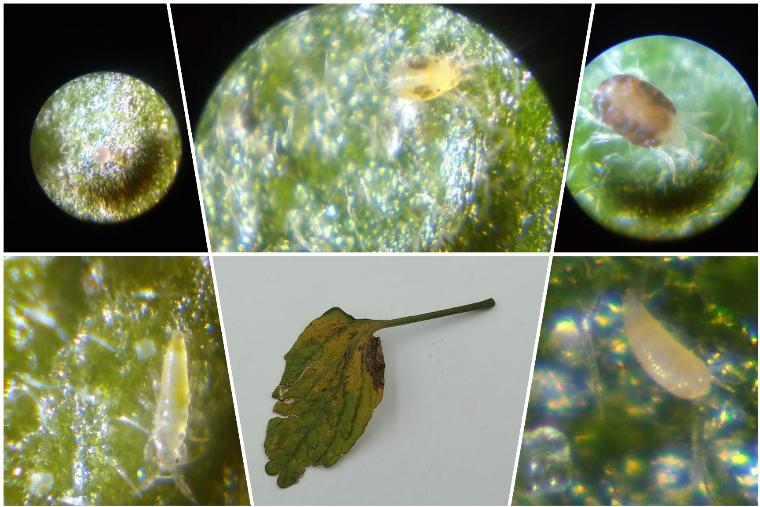

特にこれらの害虫で要注意なのが、トマトサビダニ。

万が一、葉の裏がテカテカしたり、茎がサビ色(茶色)に変色してきたら大至急こちらの記事で対応が必要です!

天然成分(ヤシ油・ハーブ)使用のアーリーセーフなど、一般的な農薬のように即効性は無いものの、手間暇かけられる趣味の家庭菜園には最適なソフト農薬で今すぐ対策する事をおすすめ致します♬

みらどり あぁーーー!去年はなんとか乗り切った「トマトサビダニ」の症状が発症してしまったーー!【緊急事態宣言】発令!!ただちに「コロマイト」を散布しないと!! ちきちき どうした「みらどり」急に取り乱して?!しかも、趣味のプラ[…]

その他、下葉が黄色くなった場合は、葉の老化による生理現象の場合もあります。

その後の経過観測で、上位葉が次々と黄色くなることは無いので「病害虫」との区別は付くと思います。

もちろんトマトの葉の状況だけで、病害虫を断定するのは一般人にはとても難しいですよね。

ただ、毎年土を更新するプランター栽培では「冷害による生理現象」、「老化による自然黄化」、「ハダニなどの害虫による実害」がほとんどです。

ミニトマトの葉に黒い斑点が出来たら、その後の経過観測次第で病害虫か生理現象かの判断は付きますが、栽培初期の黒い斑点は概ね生理現象であると推測されます。

もしもハダニの不安がございましたら、こちらのスマホ対応ハンディ顕微鏡DXで一度葉の裏を覗いて見てください👇

トマトの原産国はもともと砂漠に似た乾燥地帯である

トマトの生まれ故郷である原産地は、南米ペルー「アンデス山脈の高原地帯」と言われています。

この周辺の気候は砂漠に似た乾燥地帯である事から、四季のある日本の気象条件ではミニトマト栽培は本来適していません。

高品質なトマト栽培の条件は、温度と潅水量を調整出来るハウス栽培である事からも、雨にあたる露地栽培では生理障害が発生しやすくなるのです。

プランター栽培でも、こまめに軒下などの雨に当たらない場所に移動すれば生理障害は減るでしょう。

しかし「みらどり」は毎年それを怠っているので、4月中旬から5月上旬頃にかけてミニトマトの葉に「黒い斑点」を発見する事になるのです笑。

春先の急激な気温変化が原因

定植後まもなくして急激な気温の低下や、冷たい雨風が原因で未熟なミニトマトの葉に生理障害の症状(黒い斑点)が現れるのです。

もちろん、なんらかの病気である可能性は否定できませんが、過去10年のプランター栽培の経験上、黒い斑点が発生後すぐに生育が著しく悪化する事はありませんでした。

当然、光合成をする葉の数が減るので成長は鈍化しますが、適切に対処(摘葉:茶色く枯死した葉を取り除く)すれば大丈夫♬

4月、5月に発生するミニトマトの葉っぱの黒い斑点は、日本のこの季節特有の低温過湿による生理障害と考えて良いでしょう。

一般的なトマトの植物的特性についての記述を引用しておきます👇。

適温は昼温20 〜25 ℃、夜温10 〜20 ℃とされる。気温が30 ℃を超えた環境では花粉稔性の低下により着果障害や不良果が増加し、最低気温が5 〜10 ℃を下回ると障害を受ける。適湿度は65 〜85 %でありこれ以下では生育が劣り、これ以上では病気が発生しやすくなる。

引用元: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』トマトより

育苗初期でも発生する

また芽が出たばかりの育苗中のミニトマトでも、2日ほど冷たい雨に打たれて数日が経過すると黒い斑点が出ることがあります。

病害虫ではなく、冷害によるものだと考えられますね。

写真はマイクロトマトの幼苗ですが、種がもう無かったので瀕死の状態のまま見守っていたのですが、なんとか3週間でここまで復活してくれました👇

冷害が出てしまった苗の成長は著しく遅いのですが、ここまで復活すればなんとかなりそうです。

ただし、同日に種を蒔き温度管理(寒い夜・冷たい雨の日は部屋に移動)をしっかりしたマイクロミニトマトの写真がこちら👇

まるで同じ日に種を蒔いたとは思えないほどの成長ぶりが伺えます♪

下葉には同様の症状が見られますが、すでに定植できるまでの大きさに成長しております。

ご家庭で育苗するなら、4月5月は夜間の温度や冷たい雨にはご注意下さいませ♪

ミニトマトの葉に出来た黒い斑点の経過観測

黒い斑点が多めの下葉ですが、その後の経過観測ではこれ以上黒い部分は増えませんでした。

葉の裏の状況はこんな感じです。ハダニの症状も無く黒い斑点のみ現れています。

黒い斑点に混じって、少し黄色くなっている部分もあります。

その後の経過観測で、一番症状が悪化したミニトマトの下葉です。

栽培初期に葉が黄色くなったら「危険信号」。

場合によっては早急に処分した方が良いかもしれません。

ただし、生理障害による黒い斑点の症状がミニトマトの株ごとに異なるので、定植後に元気に成長しているかどうかの判断材料にもなります。

明らかに茎が細く、葉っぱも弱々しいミニトマトの株は生長点付近の葉にも黒い斑点が発生しています。

また黒い斑点の数や大きさも、一番元気に成長しているミニトマトの株と比べると、同じ気象条件でも明らかに生理障害の度合いが強く出ています。

栽培しているミニトマトの品種による耐寒性の違いも否めませんが、過去に同じ品種を栽培用土を変えた生育実験中のミニトマトにも症状の差が顕著に表れたので、現状の生育状況の判断材料になると思います。

根と葉は連動していますので、初期に発根した根は定植で弱っており、その後発根した根の環境は定植したプランターの用土により異なります。

栄養過多であったり通気性が悪かったり、過湿や過乾燥など目に見えない地中の根回りの環境は、地上のミニトマトの生育を大きく決定づける要因となります。

葉っぱの黒い斑点は生理障害であれば3週間で茶色く枯死したようになる

時間の経過と共に、黒い斑点は茶色く枯死したようになりました。

病害虫の疑いはありませんが、こうなると光合成も出来ないので「摘葉(不要な葉を取る)」したほうが良いと思います。

黒い斑点は茶色くなりましたが、その他の部分の葉色は変化ありません。

このミニトマトの株も、その後順調に生育しました。

冷害で弱った株に表れる生理障害の黒い斑点は、病気でなければ概ね3週間後にはその部分だけ茶色く枯死したように色が抜けてきます。

また生理障害であった場合は、黒い斑点は天候が回復してミニトマトが元気になってくれば、それ以上他の葉に移る事もありません。

生長点付近の葉っぱに症状が無く元気に成長していれば、病気の心配はないでしょう。

病気なら即やり直す

しかし、黒い斑点が徐々に他の葉にも移って増えていくようであれば、なんらかのウィルス・細菌・糸状菌の可能性が出てきます。

葉カビ病や斑点病、トマトすすかび病などの疑いがありますがこれらは

…なので、あっという間に他の葉にも転移します。

プロの農家さんなら病気は伝染するので一大事。

農薬でガツンと叩く(抑える)のでしょうが、趣味の家庭菜園レベルでは「やり直し」はいくらでも効きます。

暖かくなったらホームセンターで苗を書い直し土を更新し、可能ならプランターも消毒(アルコール除菌)して最初からやり直しましょう。

「みらどり」流プランター栽培のスタンスは基本的に「農薬は使わない」、生理障害でなく病気であれば諦めて処分し新しい苗を買う事にしています♪

あくまで趣味の家庭菜園、コストを考えず楽しむ事が大切だもの笑。

ハダニなら退治する!

ただし、葉の裏を見て「ハダニ」の症状が出ていれば、病気と異なり殺虫剤(農薬)で完治する事が出来ます。

その場合は躊躇うこと無く農薬を使用します…。

私が実際に使用してトマトの天敵「トマトサビダニ」から可愛い我が子(ミニトマト)を救い出し、クリスマスまで栽培を可能にしたのが下記の2アイテムです!

1つだけだと使用制限(1〜2回まで)があるので、シーズン中にローテーションして3回散布することで、4月に定植してからクリスマスまで栽培、収穫を可能にしました♬

ハダニから可愛い我が子を守るためなら、くだらないポリシーを投げ捨てる「みらどり」です笑。

あなたの可愛い我が子(ミニトマト)に、こんな悪い虫が付いているかもしれませんよ…。

詳しい使い方はこちらの記事をご参考にして下さい!

みらどり 今年も6月に入り「ハダニ」の季節がはじまりました...泣。せっかく趣味の家庭菜園で楽しみながら野菜を育てているあなたに、悲しい思いをさせない為の「みらどり流ハダニ駆除!必殺3ローテーション」をご紹介致します。 ちきちき[…]

幸いにも冷害による生理障害であった場合はその症状の出方を観察し、その後の栽培方法を株ごとに調整していきます。

生理障害が出てから1か月後の経過観察

下葉の黒い斑点は茶色く枯死し、摘葉したミニトマトの中位葉です。

その後の生育はとても順調です♪

黒い斑点に混じって黄色い変色もあったミニトマトの中位葉です。

下葉の黒と黄色の変色が、所々の上位葉に転移して行きました。

ここまでくると、完全になんらかの病気に掛かっていると判断が付きます。

他のミニトマトに転移しないよう、早急に株ごと抜いて処分するのが最善です。

幸い他の葉に黒い斑点が転移しなかった場合、その後の生育に影響は感じられませんでした。

しかし生理障害による黒い斑点の出方が一番酷かったミニトマトは、1か月後には下葉の黄化が始まり、あっという間に中位葉にまで転移…。

これは黒い斑点の影響というよりは、生理障害の症状が強く出たミニトマトは元々生育が悪かったと判断出来ます。

結果、早々になんらかの病気に感染したと考えられますね。

用土や栽培方法の異なる他のミニトマトは、葉っぱの黄化が出ないモノ、出ても進行の遅いモノ、なんとか収穫まで枯れなかった株まで様々でした。

6月は特に梅雨時期であり、高温多湿の日本の夏はミニトマトには厳しい環境となります。

ジメジメとした日本の気候はアンデスの高原生まれのトマトには劣悪な環境と言え、成長の見込めないこの時期に窒素が効いてしまうと病害虫にヤラれやすくなります。

この時期は窒素ゼロでアミノ酸・微量要素入りのリン・カリ即効性液肥で元気を取り戻す、名前の通り「トマト元気液肥」で活力を与えるのがおすすめです。

とにかく実が付き始めた頃のミニトマトは、カリを大量に必要とします。

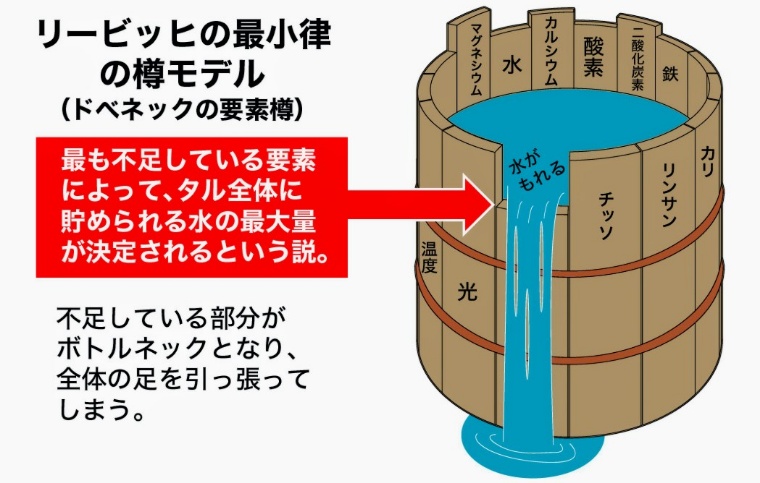

リービッヒの最小律(植物の生長速度や収量は、必要とされる栄養素のうち、与えられた量のもっとも少ないものにのみ影響されるとする説)にもあるように、カリが不足するだけで生育が著しく悪くなりますので注意が必要です。

転ばぬ先のトマト元気液肥で美味しい実🍅を収穫しましょう👇

生理障害が出てから2か月後以降の経過観察

この当時は病気の疑いのある株でも処分する勇気が無く、黄色く枯れ始めたミニトマトの株をそのままにしていました。

その結果、もの凄いスピードで下の方から枯れ上がっていき7月に枯死したので処分しました。

隣の元気だったミニトマトの株にも転移してしまいます。

なんとか下葉を枯らしながら8月一杯までは収穫出来ましたが、病気になったミニトマトの実は味が乗らず、不味いモノが多かったです。

ハダニなら対処のしようもありますが、病気の可能性がある株は1日も早く処分しないと

…という事を、身をもって経験した2018年の夏でした💦。

5月にミニトマトの葉に黒い斑点を確認してから、黒と黄色の斑点の出た生育の悪かったミニトマト1株は6月に症状が悪化し、7月には枯死。

生理障害による黒い斑点だったその他の株は、元気に生育を続けていました。

しかし、病気の株を残していた事が原因で他の株も下葉の黄化が始まってしまいますが、最終的に8月下旬までミニトマトを収穫することは出来ました。

黒い斑点が他の葉に転移しなければ冷害による生理障害と推測されるので、その後の生育は概ね順調に推移するはずです。

途中、ハダニにやられたミニトマトの実は糖度も上がらず美味しくはなりませんでしたが、他のミニトマトは糖度が10度を超える実もあり、無事8月に栽培を終了。

プランターという限られた用土では、10段果房まで収穫する長期栽培はとても難しいモノです。

「みらどり」流はあえて5段で栄養成長を止め、生殖成長に切り替え高品質のプレミアムミニトマトを収穫する事にしています。

スーパーなど市販のミニトマトでは決して味わえない、甘くて美味しいミニトマトの栽培方法はこちらの記事をご参照下さい👇

みらどり 自分で育てたミニトマトは甘くて美味しいですよね!表題の写真のように、ヘタが枯れるまで樹上で完熟させると「幸せ」すら感じるなー💓 ちきちき えっ?!俺の育てたミニトマトは、そんなに甘くないんだけど・・・。 みら[…]

黒い斑点の出た葉の処理方法

ちなみに黒い斑点が他の葉に広がりを見せていなければ【冷害】だと信じて、すぐに黒い斑点の出た葉は茎元から掻き取りましょう。

もともと実を収穫した房の下の葉は、老化葉として掻き取るのが一般的です。

上に伸びていく成長点に対して、日当たりも悪くなり病害虫の温床になるのでミニトマトを収穫した房の下葉は掻き取るのがベター。

光合成をしなくなった老化葉でも呼吸や代謝はする為、養分を消費するだけの「おんぶにだっこ」のお荷物となります。

さらに光合成をする面積の少なくなった黒い斑点や茶色く枯れた葉も、

見つけ次第、早々に摘葉してしまいましょう♪

古くなった葉は摘葉する

まだ葉の上のミニトマトを収穫していなくても、黒い斑点のある葉は思い切って掻き取ってしまいましょう。

掻き取る方法は、沢山ある場合は清潔なハサミ(病害虫に侵されているミニトマトを切ったことのない)で茎元からカットします。

手で折る事も出来ますが、その場合もトマトサビダニなど目に見えないハダニを触った手でやると100%感染してしまうので注意が必要です。

ミニトマトを1株しか育てていなければそれほど気にすることもありませんが、何株か育てていて成長具合が異なる場合はハダニに寄生されている株があるかもしれません…。

もちろん掻き取った下葉をそのへんに投げ捨てる事も避けるべきです。

顕微鏡でかろうじて見える小さな小さなトマトサビダニも、他の昆虫などを媒介にして大好きなミニトマトへたどり着くかも知れません。

(帰ってくるぜByハダニ)

掻き取った下葉はしっかりと土中へ埋め、土に還してやって下さいね。

下葉を掻き取ると成長点付近の生育が良くなる事も期待できますので、毎日観察してぜひこまめに下葉の処理もしてあげてください。

自然界では黄色く枯れて自然に下葉を落とすのですが、早めに摘葉する事で成長を促進させ病害虫の温床にならないよう大切に見守ってあげてください♪

黒い葉が無くても、老化葉の摘葉をぜひ一度お試し下さい♬

使い古した培養土をそのまま利用するのは危険

ちなみにプランター栽培で昨年使用した土をそのまま利用するのは連作障害の原因となります。

以前ミニトマトを栽培して、病害虫が出た土ならなおさらです…。

培養土の消毒や再生方法などのやり方は色々ありますが、おすすめは土の中の微生物に繁殖してもらう事。

連作ブロックWや、自家製ぼかし肥料はプランター培養土の再生に最適です♪

そのまま土を使いまわしている方は、こちらの記事もご参照ください👇

みらどり 今回は2015年に国連で採択され、国際社会が一致団結して取り組むべき課題、SDGs(持続可能な開発目標)の1つ「食料の生産性と生産量を増やし、持続可能な食糧生産の仕組み」に関するチャレンジをご紹介致します! […]

みらどり ガーン_| ̄|○ il||li。とても丈夫そうな野菜だから油断した!ゴーヤーが連作障害にやられたみたい泣。今年も子供を泣かせてやろうと(泣くほどゴーヤー嫌い)思っていたのに....。 ちきちき おっと!いきなりドS発[…]

ミニトマトの葉に出来た黒い斑点の経過観察とその後【まとめ】

安心してください!転移しなければ病気の心配はないと本職のトマト農家さんも言っています♬

これで安心してミニトマトが栽培できるよー。

でも、黒い斑点に黄色が混じったら「危険信号」なんだね?

運悪く他の葉に転移したら、すぐに処分しないと「みらどり」のようにミニトマトが壊滅する事になるから注意してね!

4月、5月の低温や冷たい雨の後に発生した葉っぱの黒い斑点は、ミニトマトの生理障害でありその後の生育には直接影響しないので安心して下さい。

病害虫の温床になるので、摘葉してしまってかまいません。

ただし、同じ気象条件でも黒い斑点の出方に差がある事から、定植後の用土やプランターなどの栽培環境の違いによる「間接的な影響」が予測出来ます。

特に症状の酷いミニトマトは肥料や水やりの調整をしたり、なんらかの栽培環境の改善が必要になるでしょう。

根回りの環境の悪化は、ミニトマト栽培に適さない高温多湿の日本の夏に病気という形で顕著に表れてきます。

農薬に頼ることなく、まずはいかに栽培環境を整え病害虫を予防できるかが「みらどり」の目指すプランター栽培♪。

もちろん目の前に救えるトマトがあるのなら、無農薬というこだわりは捨て躊躇なく殺虫剤(農薬)を散布しますけど笑!

ミニトマトの完全栄養飯

最後に転ばぬ先の杖、トマト栽培に最適な肥料配分の完全液肥「ハイポニカ」をご紹介してこの記事を締めくくりたいと思います。

トマトは生育期間中にチッソ成分の約1.7 倍ものカリ成分を必要とするため、窒素を抑えてカリを多く配合したハイポニカ液肥が最適です。

もともと水耕栽培用の完全栄養液肥なので、用土に含まれている微量栄養素が足りない場合に効果絶大!

市販の液肥(窒素・リン酸・カリが主成分)との違いは、用土を使わない水耕栽培用なのでコレ一本でミニトマトの生育は完璧だと言う事です。

ミニトマトの成長がイマイチだなぁ…と感じたら、ぜひ一度お試しください👇

ミニトマトの症状別参照記事のご紹介

毎年ミニトマトが枯れて悲しい思いをされているあなた!まずはこちらの記事を一読下さい。原因の大半はミニトマトの宿敵「ハダニ」だと考えられます。

みらどり 先日家の前でミニトマトのプランターに水やりしていると、家の前を通ったご近所さんに「毎年ミニトマトを上手に育てていますね〜。うちのは今年も枯れちゃって・・・涙」と言われました。お話を伺うと、3年前にプランターでミニトマトを育て始[…]

もし黒い斑点から、白い斑点や色抜けが出始めた場合はこちらの記事をご参照下さい。きっとハダニが原因の症状だと思われます。

みらどり 暑い日が続き乾燥気味になったり、実が出来過ぎてミニトマトの株が弱る頃に発生する「葉っぱの白い斑点や色抜け、黄色く枯れてくる症状」は概ねハダニが原因です。 ちきちき 去年は6月上旬に下葉に白い斑点が出来て、放っておいた[…]

また、ミニトマトの葉が黄色く枯れてきたり、茎が茶色くサビ色になってしまっている場合は、早急に対処しないと枯れてしまいます。こちらの記事をご参照下さい。

みらどり あぁーーー!去年はなんとか乗り切った「トマトサビダニ」の症状が発症してしまったーー!【緊急事態宣言】発令!!ただちに「コロマイト」を散布しないと!! ちきちき どうした「みらどり」急に取り乱して?!しかも、趣味のプラ[…]

さらに、ミニトマトの茎から白いぶつぶつのような気根が出ているようでしたら、こちらの記事をご参照下さい。

みらどり 大切に育てているミニトマトの茎に、ある日突然気持ち悪い「白いブツブツ」が出たら驚きますよね。 ちきちき そうなの、そうなのっ!スクスク成長していたのに、急にプツプツ茎に虫みたいなのが出てきて...。すぐに病害虫を疑い[…]

なんとなく夏バテ気味で元気が無くなっている場合は、活力液の葉面散布がオススメです!こちらの記事をご参照下さい。

みらどり あつい〜!!日本の夏は高温多湿で本当に過ごし難いよね〜涙。野菜達も梅雨の長雨による根周りの環境悪化や、猛暑による高温障害、成り疲れなんかで急に元気が無くなるのが毎年7月下旬頃なんだよね。ゴーヤやオクラなんかは夏に元気になってく[…]

教科書通りのプランター栽培に失敗しているあなたへオススメの記事はこちらになります。

根本的に、病害虫にヤラレ難い丈夫で健康なミニトマトのプランター栽培のコツを【まとめ】てみました。

どの教科書にも載っていない「みらどり」独自の2段式プランターシステム(2sps:Two stage planter system)のご紹介です。なにか1つでもご参考になるポイントがあれば幸いです。

みらどり 家庭菜園1番人気のミニトマトは、プランターでも比較的育てやすく「初心者にオススメ!」と良く見かけます。しかし、気軽に挑戦しても過湿や乾燥、冷害や梅雨時期の長雨、窒素過多による病害虫・・・と乗り越える課題は以外と多く、美味しいミ[…]

手っ取り早く美味しいミニトマトを食べたいあなたに最適の記事はコチラ👇

みらどり 一般的に鮮度の良いおいしいミニトマトは、実が赤くヘタが緑でピンとしている...と言われていますが、美味しいかどうかは別の話...。高糖度で酸味の無いミニトマトは完熟である必要があります。 ちきちき おいら[…]